No.203≪2021.3.24≫

【稲門建築会メルマガ】No.203≪2021.3.24≫

***************************************************

寒さも緩み、本格的な春が近づいてまいりました。

近所の桜も、もうすぐ満開といったところです。

大学を機に倉敷から上京し、今まで普通だと思っていたことが、

普通ではなかったと気付くことが多々ありました。

昨年は特に、当たり前だと思っていたことへのありがたさを感じる機会が増えるとともに、

新しいことにも多く出会え、日常ががらりと変わりました。

私は、変化することをあまり好まない方だったのですが、

心に余裕があれば、その変化を楽しめるのだなと気付いた一年でした。

皆様の春が、楽しい変化にあふれたものになることを願っています。

広報学生委員 後藤佑美(早部研究室 修士1年)

***************************************************

--------------------------------------------------------------------------------

00≪コンテンツ≫

--------------------------------------------------------------------------------

01≪外岡 豊氏インタビュー 「コロナによる変化について」、「建築に関する環境学の取り組み」≫

02≪卒業される学生理事・委員より一言≫

03≪こちら事務局≫

--------------------------------------------------------------------------------

01≪外岡 豊氏インタビュー 「コロナによる変化について」、「建築に関する環境学の取り組み」≫

--------------------------------------------------------------------------------

コロナ禍で大変な今、業界の第一線で活躍する方々は何を思うのか、お話をお伺いする企画です!

第4回目の今回は、埼玉大学名誉教授 外岡 豊氏に、オンラインでインタビューを行いました。

それに伴って、今月号にはインタビューに関するお写真が添付してあります。

ぜひご覧ください!

■新型コロナウイルスによる建築や都市の変化、その他多くの社会問題に対して

私たちはどのように変化していくことが大事だとお考えでしょうか。

先日の建築学会の公開シンポジウム(2.17)では「人新世」という地質時代について語りました。

人類が地球をいかに傷つけているかという問題意識から定義された概念です。

これは建築を設計する上での基本与件であります。

建築学会でSDGs対応や倫理委員会にも係わっていますが、気候危機等、異常事態が

日本でも世界的にも起きていることを前提に全てを考え直してから建てることが求められています。

夏目漱石は小説「行人」で「人間の不安は科学の発展からくる。(中略)

何処迄伴れて行かれるか分からない、実に恐ろしい」と書いていましたが、

科学的な進歩によって環境にも人体にも悪影響が起きています。

気候変動だけでなく東日本大震災による福島原発の事故や新型コロナウイルスといった多重な非常事態が起こっています。

卒展やWAで見た卒業設計や、たまたま係わった卒論、修論などを見ると計画や論文の冒頭に

社会全体の問題意識が書いてあたりするので、早稲田の人は若い人も意識は持っていると思います。

建築をやる人は技術だけでなく歴史、文化、風土、自然、人間の関係も全て

考えてもらわなければなりません(20世紀前のヴィトルヴィウスも指摘)。

国際コンペもありますが建築はその場の風土を知って設計すべきなのです。

例えば、知床半島とか沖縄の離島とかに行きましたが、日本の各地に行ってみると、

建築気候区が8つに分かれていることも体感できるし、建築設計をする人は、

その地域の気候風土を知らないといけないと思います。

だから体験としていろんなところに各季節に田舎に行くことを推奨しています。

過疎地に行って熊や猿が出るようなところで生活をしてみると、人間と自然の関係を体感できるでしょう。

中国を例にとると、昔見に行った吉林省長春の郊外に住んでいる農家の人は冬は大工さんをしています。

大工さんだから自分で家を建てていて、裏に豚小屋があって、庭先にとうもろこしが吊るしてあって、

何が起きたって絶対生きて行ける、この人生はいいなって思いました。

理想としてはそういう生活が良いかもしれません。

過疎地に行って農作業体験とかしていれば何があったって生きて行けます。

要するに「衣食住の基本に帰れ」ということで、

衣食住を全てデザインして自分の人生を楽しむっていうのが一番充実した人生ではないかと思います。

実際知り合いで自然農法をやっている農家の人がいますが、農場を持ちたい人はいっぱいいるらしいし、

地震が起こったり世界経済が壊れても食べるものに困らないようにしたいという人が急に増えているらしい。

新鮮で安全な野菜を食べたいとなると野菜を作っている農家とつながっているか自分で野菜を作る等、

(新)農本主義が良いと考えています。衣食住は重要で、そういう意味では望ましい建築家は、

施主がどういう生活をしたいのか聞いて、こんなところに住んで、こんなものを食べて、

こんな生活はどうですかというような生活総合プロデューサーになって提案するのが、

これからの住宅設計の仕事になるだろうと考えます。

■これまでは現代建築に携わる人に対する責任感につながっているという話題だったと感じていて、

それに対する環境学の提案として様々な視点からの、建築に関する環境学の取り組みというものが

あるのかなと感じました。

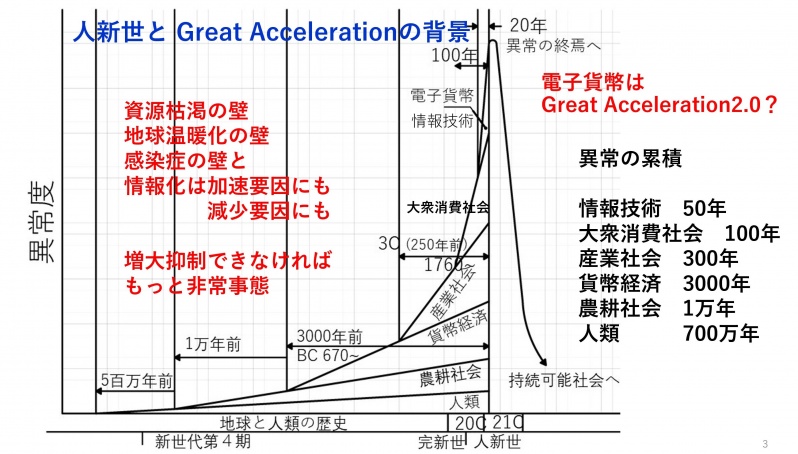

人新世と関係して「Great Acceleration」という生産・消費が加速度的に増えているとか、

人類の環境負荷が加速度的に増えているとかという概念がありますが、

人間と自然の距離も加速度的に離れていることを意識しなければなりません。

21世紀初頭の人類の歴史はV字のカーブで大変革の時代だと言ってきましたが、

Great Accelerationによって世界観も変化し、ウイルスとの付き合い方もわからなくなっています。

自然からこんなに離れてしまったことに対して、

「どうやって自然に戻るか(再接近)」ということは本当の持続可能性を目指す上で重要です。

昨年、湘南高校歴史館で若いころ描いた農村の風景画の個展を行っていました。

それらの絵で知らず追い求めていたものは、早稲田大学に入る前、

湘南高校、鎌倉付属中学校の学生だった頃からイメージしていた安心して住める日本での生活の姿でした。

そこで描かれた伝統民家とその廻りでは草の土手や自然石積でコンクリートなしで生活空間ができていました。

農村集落での生活と東京のような都市での生活とはかなり違っています。

農村の集落にあって都会にないものを追い詰めていくと、自然に還るとか、人間が本来の社会に還るとか、

安心感のある住まい、安心感のある生活につながってゆくのではないかと思っています。

その先に目指すべき本当の持続可能社会が見えてくるのでしょう。

■大学の果たすべき役割から最後社会に出ていく学生への言葉、

熱い思いを何か未来に向けて言葉をいただけますか。

ひたすら早稲田大学の卒業生に期待しています。東日本大震災後、震災復興のあり方について

建築雑誌の特集号に環境エネルギー系について書けと要請があり寄稿しましたが、

実は早稲田大学の卒業生に向けて「僕たちが率先して頑張って震災復興を進めよう」という気分で想いを書きました。

学問のあり方の基本は早稲田大学の校歌にある通り、進取の精神、学の独立です。

これは全部本当だと思いますね。尾島先生の退職記念パーティの時にある東大の大物先生が

「学問は国家に奉仕するもの」と言われたので、私は早稲田の校歌を引き合いに出して

「それはおかしい、人類のために研究したい」と反論しました。

学問は進取の精神、学の独立を求めることが大事です(学術会議の問題)。

全てを疑って、全てをぶち壊してゼロから作るのが本当の学問なので、特に今、社会が行き詰まっている時こそ、

目先の利益、目先の価値に結びつくものではなくて、歴史・文化・社会・経済・人間と自然の関係すべてを頭に入れながら、

そのすべての理想を考え直すことが重要で、完全にゼロから考え直す絶好機だと思います。

誰に言われなくても、現場の実態から学んで、それを率先して行うのが早稲田人、中でも建築学科、

後輩にも先輩にも、現役学生や早稲田建築に入りたいと希望している若い人たちにも大きな期待を寄せています。

■とても興味深いテーマで、僕らも学生の立場ではありますが、これから先の50年60年後

建築業界でやって行く中で考えなければいけないよう大事な話題であったと

本日の対談を通して感じました。ありがとうございました。

添付写真

インタビュー時の様子(上から5段目 外岡氏)、

人新世と Great Accelerationの背景 の二点です。

★書籍やweb等への転載・掲載は禁止とさせていただきます。

-----------------------------------------------------------------

外岡 豊 (Tonooka Yutaka)

website http://env.ssociety.net/

学神奈川県藤沢市生

湘南高校でサッカー部、美術部 趣味 水彩風景画

早稲田大学建築学科卒業、修士終了(尾島研)S50.3、工博

学部1年生時福島県大内宿デザインサーベイ手伝、

2年生時青梅市民家調査手伝(渡辺保忠研)、

3年生時日建設計で都内大気汚染排出量分布図作成アルバイト、

4年生から沖縄渡嘉敷島村起し手伝、

修士終了後、財団研究所で環境省等の研究調査20年、

気候変動枠組条約の排出量推計や規制基準作成等に関与、

埼玉大学に転じて激甚公害等環境問題、気候変動等地球環境問題講義、

持続可能社会論も研究、IIASA(ウイーン),Harvard大留学,

Imperial College London, Visiting Prof,

大連理工大,西安交通大客座教授兼務、

現在 埼玉大学名誉教授、早稲田大学招聘研究員、

エコステージ協会理事、低炭素社会推進会議幹事、空調学会技術フェロー

主に建築学会で気候変動対策の研究と推進について活動中

-----------------------------------------------------------------

インタビュアー

友光俊介 (有賀研 修1) 、後藤佑美 (早部研 修1)

兒玉謙一郎 (苗H02) 、鴇田 隆(苗S48) 、幸野和子(苗S55)

--------------------------------------------------------------------------------

02≪卒業される学生理事・委員より一言≫

--------------------------------------------------------------------------------

今回は送別会も行えない中、委員会を卒業される皆様のコメントを掲載させて頂きます。

***************************************************

コロナ禍での委員会の運営は全てが手探り状態でとても大変でしたが、

OBOGによる仕事紹介では多くの方々にご参加いただき、

例年とは異なる形での開催となりましたが無事実施することができました。

非常にやりがいのある一年で、オンライン化による遠方の企業の参加など、

さまざまな可能性を見出せた一年だったと思います。

今後のご発展を心よりお祈り申し上げます。

会員委員会学生理事 石渡高裕(田辺研究室 修士2年)

***************************************************

2020年度は、人と直接会って話せることの有難さを切に実感しました。

ただ、こうした先行きの不安な状況の中で考えたことや身につけたことは、

またいつか同じような困難に立ち向かったときに必ず役に立つと思いますし、

将来そのようなときには、私たちが後続の世代を導いていけるようにありたいと考えています。

広報委員会学生理事 坂井高久(早部研究室 修士2年)

***************************************************

今年は大混乱の一年でしたが、ほどほどに最後の学生生活を楽しむことができました。

先の見通せない不安を抱えたまま社会人へとなりますが、状況は皆一緒、

やれることだけを着実にやっていきたいと思います。

時には周りを頼りつつ、充実した社会人ライフが送れることを楽しみにしています。

広報委員会学生理事 永島啓陽(田辺研究室 修士2年)

***************************************************

1年前、在学中に海外へ一度行ってみたいと準備しながら悩んでいた矢先に、

コロナウイルス関連のニュースを耳にするようになりました。

3月下旬から急きょ就活にシフトチェンジしたことを思い出します。

そこからは、何事もコロナ渦に折り合いをつける1年間だったなと思います。

オンライン化に利便性を感じながらも、直接話せないもどかしさを常に感じていました。

学校の設備やスペースを満足に使えない中での修士計画も折り合いだらけだったかもと思います。

本当はこの春休みも研究室内外の同期と会って話す機会をたくさん作りたいと個人的に考えていましたが、

先送りせざるを得ません。

それらも含め、この1年間やりたかったことを今のうちに書き溜め、

時期が来たら改めてやりたいと考えています。

その時はもう学生ではないかもしれませんが、

リストを実行する日を楽しみに、4月からの新生活もそれに向けて頑張っていくつもりです。

広報学生委員 乙戸理央(小林研究室 修士2年)

***************************************************

広報委員会では、主に先輩方が受賞された賞の取りまとめに関わらせて頂きました。

様々な賞を受賞された偉大な先輩方に続けるよう、

社会に出て建築設計の知識や経験を積んでいきたいと考えています。

ありがとうございました。

広報学生委員 木村一暁(古谷研究室 修士2年)

***************************************************

2年間の広報委員活動の中で『WA』の大幅な改革に携わることができ、

大変貴重な経験をさせて頂きました。

特に『WA2020』は新装丁の初刊として学生企画などに取り組んだのですが、

コロナの影響で配布する時期に大学が閉鎖になったため、

学生の皆様の手元に届くのが遅れてしまいとても残念でした。

卒業する皆様を始め、研究室に在籍の学生の皆様は、今一度、

今年4月にお配りする予定だった『WA2020』を研究室より持ち帰り忘れていないか、

ご確認頂けると嬉しいです。

広報学生委員 髙瀨道乃(小岩研究室 修士2年)

***************************************************

留学のため広報委員としての活動は1年しかできませんでしたが、

WAの新しいデザインを考える過程に携わることができ、

大変貴重な経験になりました。

ありがとうございました。

広報学生委員 津田基史(矢口研究室 修士2年)

***************************************************

委員会に入るまで皆さまが働きながら活動をなさっていることを知らなかったため、

その熱量に驚きと尊敬の気持ちを持つと同時に、

活動やWAやニュースが学生にもっと知れ渡るといいなと思いました。

自分自身も絵を描いたりインタビューをしたりアンケートを作ったり様々な形で

関わることが出来て楽しかったです。

ありがとうございました。

修士2年の年は参加することがほとんど出来ず申し訳ありませんでした。

広報学生委員 本間菫子(中谷研究室 修士2年)

--------------------------------------------------------------------------------

03≪こちら事務局≫

--------------------------------------------------------------------------------

建築学科と芸術学校の卒業生の皆さん卒業おめでとうございます。

希望に満ち溢れていることと思います。

社会人になって焦ることもあると思いますが気持ちを大きく持ってゆっくり歩き始めてください。

稲門建築会は、社会と学校を結ぶ活動を心がけております。

教えてほしい事や悩む事があったら気軽に連絡してください。

良い先輩をご紹介します。

さて、長谷見教授の最終講義と昨年コロナの影響で出来なかった小松教授の最終講義がWeb上で先日開催されました。

両教授の最終講義はとても分かりやすく、先生方が何を研究されて来たか良く分かりました。

このように先生方の研究を社会に向けて発信する事により大学への委託研究の機会を増やせると思いました。

稲門建築会では若手研究者の発表の場としてミニギャラリーを定期的に開催します。

3/27は吉江 俊さんの「迂回する都市」です。

詳しくはホームページをご覧ください。

https://www.toumon.arch.waseda.ac.jp/5721

事務局長 鴇田 隆(苗S48)

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/

【稲門建築会メルマガ】No.203≪2021.3.24≫

総編集長 :稲門建築会会長 大内政男(苗S47)

編集責任者:広報委員長 兒玉謙一郎(苗H02)

学生委員:永島啓陽(修2)、坂井高久(修2)

本間菫子(修2)、津田基史(修2)

髙瀨道乃(修2)、前田侃亮(修2)

沖美彩子(修2)、木村一暁(修2)

乙戸理央(修2)、嶋田千秋(修1)

伊藤丈治(修1)、秋山曜(修1)

友光俊介(修1)、新田竜(修1)

後藤佑美(修1)、上田留理子(修1)

魚谷昭太(修1)、原田佳典(修1)

/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/